▶ 산행일자 : 2021. 2. 16 (화)

▶ 산행코스 : 호당리 마을 - 금성사 - 팔각정 - 용샘 - 정상 - 병풍바위 - 금성사 - 원점

산행거리/시간 : 5km / 3시간

↑멀리서 바라본 위례산

↑왼쪽은 금성사 우측으로는 정상 가는 길

↑금성사가 내려다 보인다.

↑팔각정

조망이 좋은 곳인가 본데 조릿대가 우거져 접근로를 뒤덮고 있다.

↑팔각정에서 내려다 본다.

↑팔각정에서 내려다 보이는 곳은 시장저수지와 입장면 일원

↑시야도 흐리고 어디가 어딘지 감잡을 수가 없다.

↑등로엔 쌓인 낙엽위로 눈이 내려 생각보다 더 미끄럽다.

↑저곳이 용샘이다.

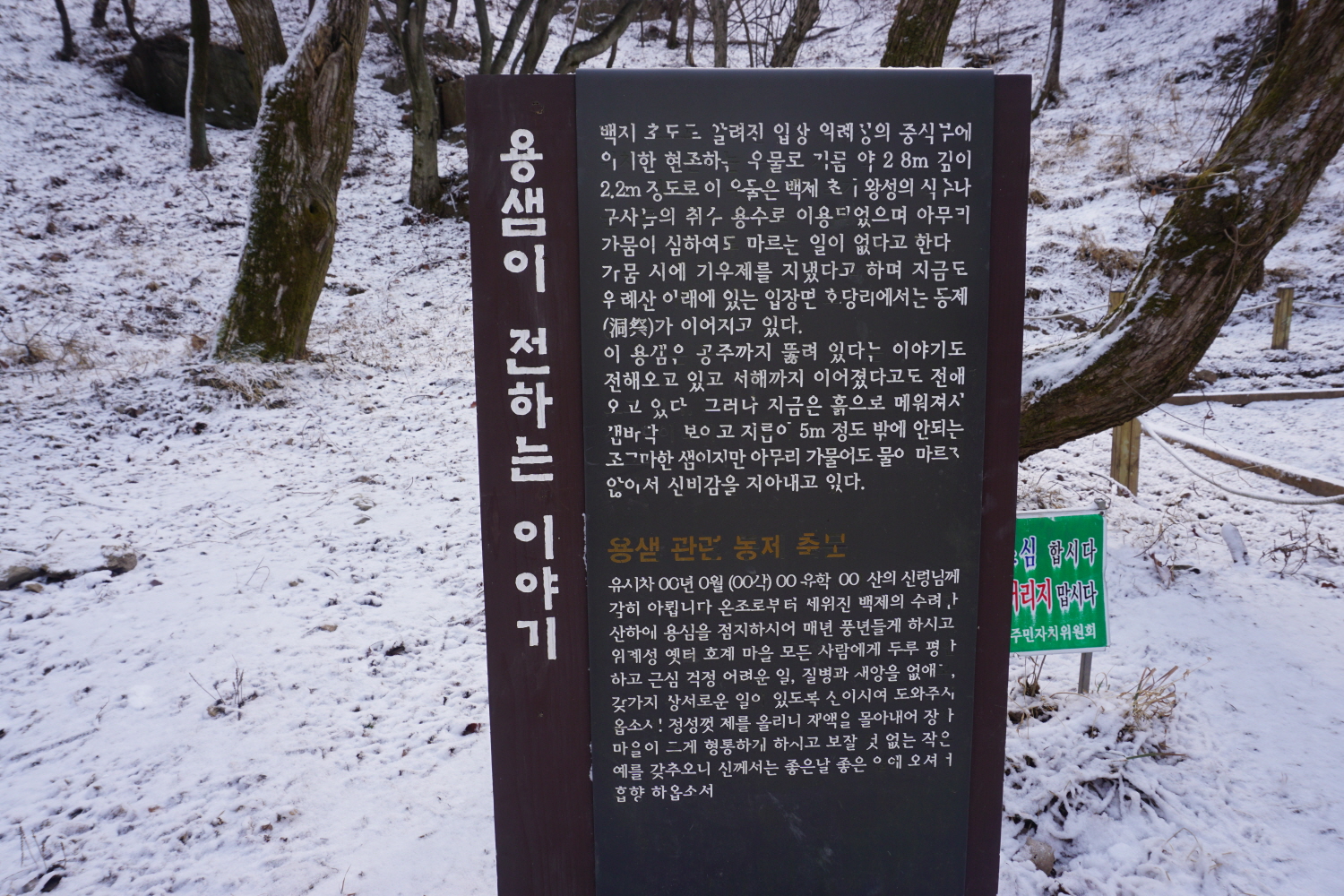

입간판의 글씨가 벗겨져 아래에 바르게 옮겨본다.

백제 초도로 알려진 입장 위례성의 중심부에 위치한 현존하는 우물로 지름 약 2.8m, 깊이 2.2m 정도로 이 우물은 백제 초기 왕성의 식수나 군사들의 취수용수로 이용되었으며 아무리 가뭄이 심하여도 마르는 일이 없다고 한다. 가뭄시에 기우제를 지냈다고 하며 지금도 위례산 아래에 있는 입장면 호당리에서는 동제(洞祭)가 이어지고 있다.

이 용샘은 공주까지 뚫려 있다는 이야기도 전해오고 있고 서해까지 이어졌다고도 전해오고 있다. 그러나 지금은 흙으로 메워져서 샘바닥이 보이고 지름이 5m 정도밖에 안되는 조그마한 샘이지만 아무리 가물어도 마르지 않아서 신비감을 자아내고 있다.

↑용샘(慰禮城우물) : 표지석은 1985년 11월에 세웠다.

용샘의 전설

삼국사기나 삼국유사에 직산위례성이라 불리는 곳의 위례산성에 있는 용샘의 전설에 대해 짧게 들여다 본다.

산성의 정상에서 북쪽으로 미끄러지듯 조금만 내려가면 계곡으로 모아지는 곳에 우물이 있다. 아무리 가물어도 마르지 않는다는 샘. 여기에 명주실을 한타래 풀어 놓으니 그 실이 서해안에 다다랏다는 전설을 담고 있는 샘이다.

옛날 백제가 웅진에 도읍하고 있을 때 왕이 고구려의 군사를 막기위해 이곳 위례산까지 와서 군사들을 독려했다.

왕은 용왕의 아들로 왕이 위례산까지 올때는 용으로 변해 웅진(공주)에서 땅속 물줄기를 타고 위례산 용샘까지 오고갔다고 한다.

낮에는 위례산에서 전쟁을 지휘하고 밤에는 웅진으로 돌아가 낮에 못한 정사를 살폈다.

왕실에서는 날마다 낮에는 어디론가 갔다가 밤에만 나타나는 왕을 이상하게 여긴 왕의 처남이 왕비에게 왕의 행적을 물었다. 왕을 못마땅히 여긴 왕의 처남은 흉계를 꾸며 해가지고 어둠이 내릴 때를 기다려 왕이 용에서 사람으로 다시 변하는 강가에서 낚시로 유인해 죽게 하고 말았다는 전설인데 이후 고구려와의 전투에서 연승하던 백제군은 위례산 전투에서 패하게 되었다는 이야기이다.

일설에는 낮에는 백제의 수도인 부여에 가서 정사를 돌보고 밤에는 위례성에 와서 쉬었다는 설화로 전해지고 있다.

또 다른 전설이다.

위례성은 백제의 옛 성으로 짧은 기간이지만 왕도로 전하는 성이기에 이 산성 안에 있는 용샘의 전설이 여러 갈래로 인구에 회자되어 왔다. 백제가 한성에서 웅진으로 도읍을 옮기고 웅진에서 또 부여로 옮겨 갔다. 처음에는 부여에서 국세가 발전하는 듯하더니 의자왕의 실정으로 나당연합군에게 패하여 망하고 말았다. 백제의 멸망을 안타까워하는 사람들이 갖가지 전설을 만들어 냈다. 위례성의 용샘도 이 전설에 자주 등장하는 우물이다. 이 우물은 하도 깊어서 알아보려고 실 끝에 추를 달아 들어가는 대로 넣어 보았더니 넣어도 끝이 없더라는 것이다. 그래서 실을 이어가면서 끝까지 넣었더니 실 끝의 추가 부여 백마강에 닿았더라는 것이다. 그러므로 용샘은 부여 백마강과 통하여 있다는 말이 된다. 부여에 소정방이 침공해 왔을 때 백마강에 배만 띄우면 용이 나타나 꼬리를 쳐 배가 뒤엎어졌다고 하며, 용은 낮에는 백마강에 나아가 당나라군을 격파하고 밤에는 위례성에 와서 쉬었다. 새벽에 동쪽 하늘이 밝아오면 용은 위례성 용샘에 들어가서 부여 백마강으로 가서 적의 배를 공격하고 밤에는 위례성으로 돌아오는 것이다. 즉 백제의 시조 온조왕이 죽은 후 용이 되어 백제를 수호 하였다고 하는 이야기이다.

어쩌면 이러한 전설은 위례성 용샘과 함께 여러갈래로 변형되어 백제 망국의 한을 달래기 위한 이야기로 꾸며진 것 같다.

↑2013년 여름 모습

↑2016년 발굴 당시 용샘하부 모습

↑용샘에서 출토된 목제잉어

용샘은 수많은 세월이 흐르는 동안 그 형태가 온전히 남아있지 않았지만 발굴조사 결과 직경이 약 1.5m, 깊이 약 3.7m의 평면 원형우물로 조사되었다고 한다

↑정상으로 이동하며 내려다 본 모습이다.

아무리 가물어도 마르지 않는다는 샘이라 했는데 저 모습이 뭔가?

발굴 후 복원한 것도 아니고 아예 매몰시켜 버린 걸까?

이곳 정상에서 사방의 조망은 키큰 나무들로 가려져 있어 가까운 성거산도 조망이 안된다.

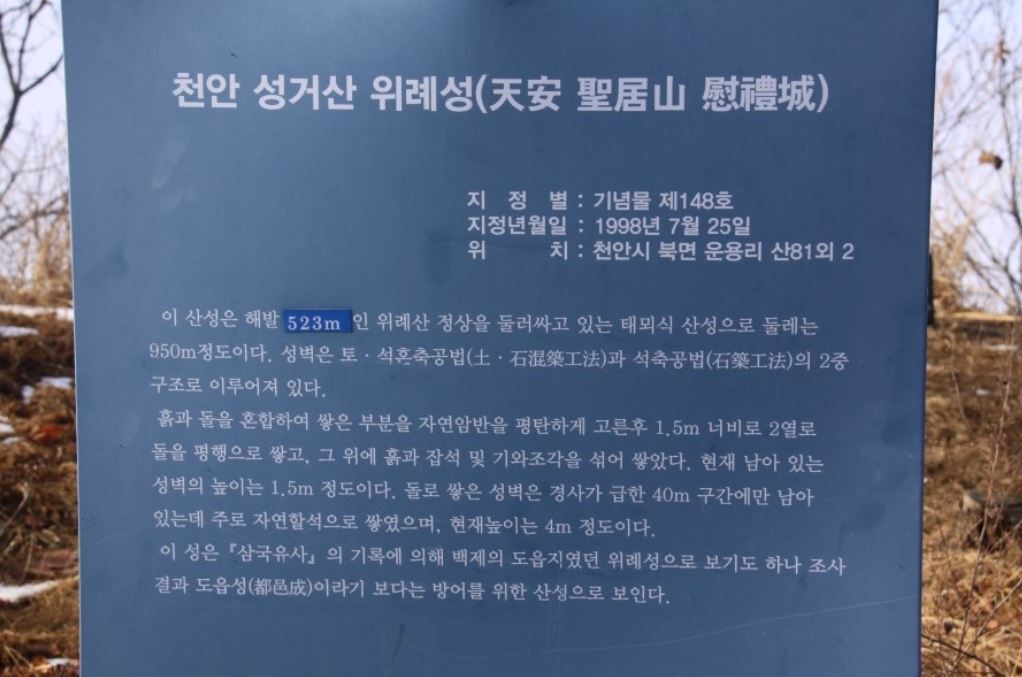

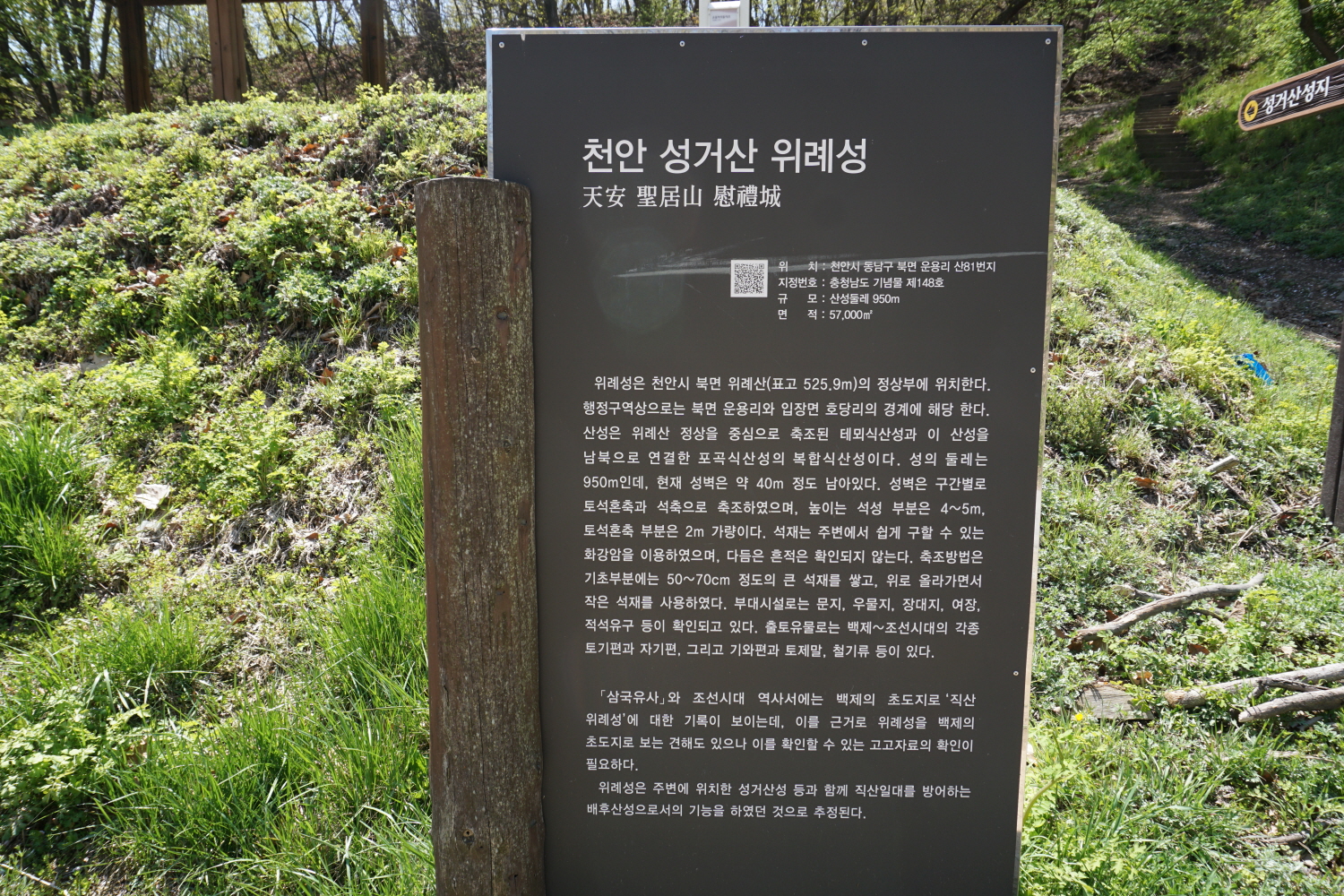

▶위례성은 1984년 충청남도 문화재자료 제260호로 지정되었다가 1998년 충청남도 기념물 제148호로 변경됐다.

↑위례산 523m

위례산 표지석이 있는 부분이 성벽의 일부이고 넘어가면 성벽을 볼수 있다.

↑정상표지석 좌측은 서쪽으로 성(城) 밖이며 우측이 성 안이다.

↑↓정상 표지석 바로 남서방향으로 위례산성의 토성이 있고 경사가 심한곳에 석성이 군데군데 남아 있음을 볼 수 있다.

↑토성의 일부분이다.

↑정상부 한켠에 방치된 석물

비석 받침돌이라거나 제물(祭物)을 보관하는 용기라는 등 여러가지로 추정하고 있다.

반쪽은 동쪽 비탈에 있다고 한다.

☞ 하 산

↑성거산

↑올라갈 때 보았던 팔각정

↑금성사

여기에서 부소령으로 이동 하려 했으나 하산 하자마자 경기도 포천으로 급히 호출 되어 다음으로 미룬다.

↑扶蘇嶺(부소령)

일 자 : 2021. 4. 14 (수)

두달전 입장면 호당리 마을에서 위례산을 올랐었다.

하필 전날밤 눈이 내려 미끄러지며 오르내렸고 부소령 이곳 까지 다녀갈 생각이었으나 차량 회수하러 호당리 마을로 내려 갔을 때 급히 경기도 포천을 가야할 일이 생겨 이곳에 오는 것을 뒤로 미룬 것이 벌써 두달이 지난 오늘이다.

이곳으로 올 때 북면의 벗꽃길 위례성로를 따라 왔다.

긴 벗꽃길... 꽃은 이미 지고 푸른 잎이 돋아나는데 고개 가까이엔 아직 남은 꽃잎이 기다렸다는 듯 반겨준다.

↑부소문이고개

扶蘇嶺(부소령)

천안 북면과 입장면을 넘나드는 고개로 위례산과 부소산 사이의 해발 280m에 위치한다.

백제 온조가 처음 도읍하여 위례성의 문을 이곳에 설치 했다하여 「부소문이고개」라 했다는데 부수문이고개, 서낭당이고개, 부소문령(扶蘇門嶺), 부소령(扶蘇嶺), 부소치(扶蘇峙) 등의 다른 이름이 있다.

백제는 BC18년 고구려 시조 주몽의 아들인 온조가 형인 비류와 함께 남하하여 위례성에 건국한 고대국가라고 전한다.

삼국사기에는 비류와 온조는 10명의 신하들과 백성의 무리를 이끌고 남으로 남으로 내려와 漢山(한산)에 도착하여 負兒岳(부아악)에 올라 정착할만한 곳을 살펴 보았다고 한다.

부아악에 올라 사방을 정탐하고 도읍으로 정할만하다고 본 것은 위의 부소령 표지석에 세겨진 것과 같은 한자 내용이다.

北帶漢水(북대한수) : 북쪽에는 한수가 둘러 흐르고

東據高嶽(동거고악) : 동쪽에는 높은 산들이 솟아 있고

南望沃澤(남망옥택) : 남쪽에는 비옥한 넓은 땅이 펼쳐져 있고

西阻大海(서조대해) : 서쪽에는 큰 바다가 막아주고 있다.

부아악에 올라보면 북쪽에는 큰강 한수가 흐르고 동쪽에는 큰산이 솟아 산맥을 이루고 남쪽으로는 기름진 농토가 있으며 서쪽으로는 서해 바다가 보인다는 곳이다.

천혜의 도읍지이다.

그 천혜의 도읍지 위례성이 과연 어디였을까?

금북정맥(錦北正脈)

경기도 안성시 칠장산(七長山:492m)에서 태안반도(泰安半島)의 안흥진(安興鎭)까지 금강의 서북쪽을 지나는 산줄기

속리산 천황봉에서 한남금북정맥이 분기하여 칠장산으로 내려오다가 다시 금북정맥과 한남정맥이 나누어진다 . 금북정맥은 칠장산에서 한남정맥과 헤어진후 남쪽으로 뻗어 내려가면서 칠현산 ,서운산 ,성거산 , 광덕산을 거쳐 백월산에서 산줄기는 다시 북서진하면서 덕숭산 , 가야산 , 일락산 등을 솟구치게 한후 은봉산에 이르러 다시 서쪽으로 뻗어 성왕산 , 백화산등을 거쳐 태안반도로 들어서서 반도의 끝인 안흥진에서 그 맥을 다하고 서해바다로 가라앉는다.

(연장거리 295㎞)

올 봄은 좀 빨리왔다.

4월이 오기전에 벗꽃이 활짝 피었었다.

이곳 산길에 진달래가 많은데 이미 많은 꽃잎이 지고 그나마 남아 있는 꽃잎들이 반겨주고 있구나

↑용샘이 있는 곳

지금 걷고 있는 금북정맥의 길은 산을 찾는 많은 사람들이 지나는 길이다.

평일인데도 벌써 몇사람을 만났다.

왜 이런 곳에 용샘의 위치를 알리는 이정표가 없을까?

호당리 마을에서 올라오는 등로에는 오가는이 별로 없어도 용샘을 가리키는 이정표가 있던데...

용샘은 산성 안의 계곡 윗부분에 있다.

지난번에 보았지만 다시 내려가 보자..

↑慰禮城 우물

↑정상 부근에서 서쪽을 바라본다.

↑가운데 방향이 직산방향이다.

↓가운데 보이는 도로가 성거에서 직산으로 통하는 봉주로이다.

北帶漢水(북대한수) : 북쪽에는 한수가 둘러 흐르고

東據高嶽(동거고악) : 동쪽에는 높은 산들이 솟아 있고

南望沃澤(남망옥택) : 남쪽에는 비옥한 넓은 땅이 펼쳐져 있고

西阻大海(서조대해) : 서쪽에는 큰 바다가 막아주고 있다.

북쪽에는 큰강 한수가 흐르고 동쪽에는 큰산이 솟아 산맥을 이루고 남쪽으로는 기름진 농토가 있으며 서쪽으로는 서해 바다가 있어 도읍지로 정한 위례성.

그동안 학계에서는 부아악을 북한산의 인수봉으로 보아 위례성을 한강 이남의 송파구 일대로 보았고 비류가 도읍했던 미추홀은 지금의 인천 미추홀로 추정했다.

그러나 추정일뿐 확실한 근거는 충분치 않다.

삼국사기에서 말하는 부아악을 인수봉이라고 하기엔 현실성이 없기 때문이다.

비류와 온조가 지금처럼 등로가 있었던 것도 아닌 높고 험한 봉우리를, 더구나 전문 산악인이 아니면 오를 수 없는 암봉을 50세가 넘는 신하들과 말을 타고 올랐을리 없다는 것이고 미추홀 또한 한수와 연결되어 있지 않다는 것이다.

삼국사기에는 BC18년 도읍한지 13년만에 하남위례성으로 이도했다고 적고 있다. 그래서 하북위례성을 생각하게 하지만 北帶漢水(북대한수)에 어긋남으로 한수 이북의 위례성은 존재할 수 없다.

삼국유사에는 13년간의 도읍이 직산이라고 적고 있다.

그러면 삼국사기에서 말하는 한수는 어디인가?

학자들은 안성천(한내)일 가능성이 크다고 말하며 삼국유사에는 미추홀을 지금의 아산 인주로 기록하고 있다.

세종대왕은 삼국의 시조 사당을 지으며 직산을 백제 첫도읍지로 인정하여 온조왕 사당을 1411년 직산에 세운바 있다.

직산 위례성은 그동안 일부 학자들에 의해 부정되었지만 최근에 각종 문헌(삼국유사의 백제 초기도읍 위례성 위치 기록과 신증동국여지승람, 조선실록 참고)등 관련 기록에서 백제의 첫 도읍지로 비정(比定)한 충남 천안시 직산 위례산성에서 처음으로 확인된 문지(門址)가 발견되어 천안시와 향토사학자들의 관심이 새롭게 높아지고 있다

누군가 표지석 주변을 손질한 것 같다.

엥?

↑정상부 한켠에 있던 것과 동쪽 비탈 400여m 떨어진 곳에 방치된 동강난 짝을 찾아 이곳 정상에 옮겨 놓았다.

이 무거운 물건을 누가 언제 이런 수고를 했는지 알아봤다.

2021년 3월 2일 천안문화역사 연구회 김종식 회장이 지인들과 함께 여러날을 수고하여 이곳에 옮겨 놓았다고 한다.

이 석물의 용도는 전문가에 따라 비석의 받침돌로 보는 견해와 제사용 기물 즉 제물(술) 보관 용기 등으로 보는 견해가 있으나 김종식 회장은 곡식 분쇄기로 추정하는 것 같다.

위례산은 살아 있는 유적지란다.

☞ 하 산

↑왼쪽 멀리 보이는 산이 경기 안성의 서운산이고 우측으로 나무들이 가리고 있는 곳에 가까이 부소산이 있다.

파란 하늘

살랑살랑 봄바람에 파릇파릇 피어나는 연두색 여린 잎사귀들

입장 쉼터 방향으로 가면 부소산이 보이는 부소령을 가로지르는 생태통로가 있다.

↑부소령(부소문이고개)에서 바라본 부소산이다.

↑고개에서 입장면 양대리 마을을 바라보고 있다.

저곳 어딘가에 백제의 시조 온조가 처음 머물렀다는 깊은골(深谷)이 있다는데...

그 옛날(BC 18년) 백제(百濟)의 시조(始祖)인 온조(溫祚)는 졸본부여(卒本扶餘)에서 한반도로 남하하여 위례성(慰禮城)에 도읍을 정하고 나라를 열었다. 위례성은 지금의 직산(稷山)이다라고 고려사(高麗史)는 전하고 있다. 직산은 천안 서북쪽의 고장이다. 직산현의 읍치(邑治)가 있던 곳으로 지금은 천안(天安)에 속한 읍이지만, 천안 이전의 옛 지명이다.

위례성(慰禮城)의 위치에 대해서는 주장이 엇갈린다. 대체로 고려시대와 조선시대의 학자들은 위례성을 현 직산 지역이라 여겼다. 이는 입으로 전해져 온 옛 기록과 입장면 성거산과 위례산 정상부에 있는 위례산성(慰禮山城)의 존재 때문이다.

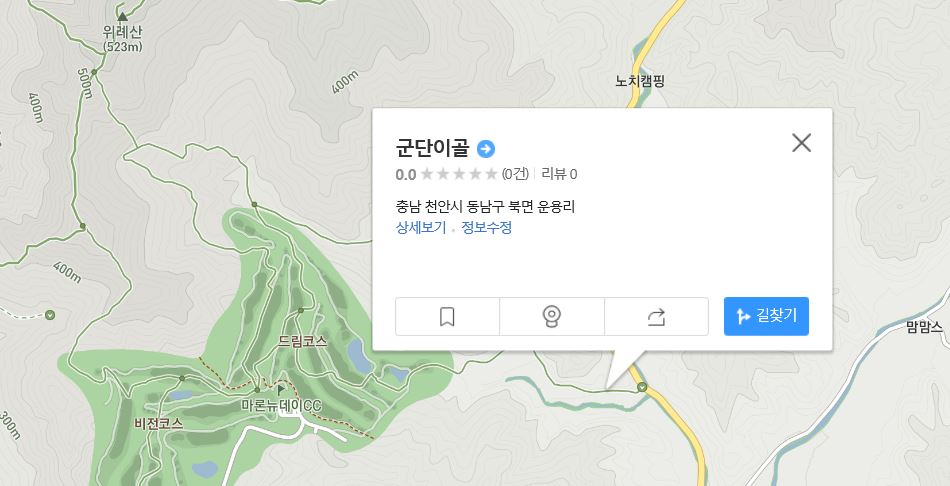

삼국시대에 축조된 것으로 알려진 이 산성은 그 존재 자체뿐 아니라 온조왕이 처음 머물렀다는 '깊은골(深谷)'이 입장면 양대리에 있고 도읍의 문이 있었다는 '부소문이고개(扶蘇門嶺)', 백제군이 주둔하였다는 '군단이(軍丹)골'이 북면 운용리에 있으며 대궐이 있었다는 '대궐터(大闕址)' 등의 지명으로도 이곳이 위례였음을 전하고 있다.

하지만 세월이 흘러 조선 후기 실학자인 다산 정약용은 고증을 통해 위례성이 한강 북쪽의 '하북(河北) 위례성'이 처음 있었고 한강 남쪽 지금 경기도 하남시인 광주 지역으로 도읍을 옮긴 후 '하남(河南) 위례성'이라고 불렀다고 주장하였다. 이후 1997년 풍납토성에서 백제 초기의 각종 유물이 출토되어 학계에서는 한수지역의 위례가 지지를 받고 있는 상황에서 학생들은 그렇게 배워왔다.

백제의 첫 도읍지 위례성

그곳은 어디인가?

지금까지 많은 학자들은 하남위례성으로 송파구 일대 몽촌토성, 풍납토성을 비정하고 있으나 왕성으로 부적합하고 도읍으로 추정하기 어렵다는 의견도 많다.

삼국유사에는 직산위례성으로 기록하고 있어 삼국사기와 다른 점이다.

삼국사기는 고려인종 23년(1145)에 김부식 등이 삼국시대의 역사를 편찬한 것으로 현존하는 가장 오래된 역사책이지만 역사를 직접 연구하여 기록한 것이 아니고 수백년이 지나 전해 내려오는 이야기를 옮겨놓은 역사책이기에 위례성에 대한 정확한 위치는 단정하지 못하고 추정할 뿐이다.

삼국유사 역시 고려 후기 1281년 승려 일연이 고조선에서 후삼국시대까지의 유사를 모아 편찬한 역사책이다.

역사란 유물과 유적이 사회기록과 일치해야 진실이라 말한다.

위례산 곳곳에서 백제 초기의 유물이 출토된 바 있다.

지난날 다산 정약용의 『아방강역고(我邦疆域考)』에서 비롯된 백제의 첫 도읍지에 대한 논란을 학계에서는 더 미룰것이 아니라 실증을 바탕으로 재정립이 이루어져야 할 것이다.

아직 뚜렷한 물증이 제시되지 않아 논란이 분분하지만, 수천 년 자신들의 고장이 백제의 출발이라 믿었던 직산 사람들에겐 상실감으로 다가온다. 그리하여 이 지역 향토사학자나 학계에서는 직산 위례의 증명을 위해 백방으로 노력하는 모양이다.

부소령에서 위례산 정상까지 왕복 5.3km를 2시간 30분 사용했다.

● 안내지도

↓입장을 지나며 바라본 위례산

우측에 좀 멀리 있는 산은 성거산이다.

'큰산 작은산' 카테고리의 다른 글

| [해남] 두륜산 / 대흥사 (0) | 2021.05.28 |

|---|---|

| 목포 유달산 (0) | 2021.04.30 |

| [서산] 황금산 (0) | 2020.11.22 |

| [삼척/동해] 두타산(頭陀山) (0) | 2020.07.17 |

| [구미] 금오산(金烏山) (0) | 2020.07.10 |